L’ozone présent dans les basses couches de l’atmosphère joue un double rôle : il contribue à l’effet de serre, mais il est aussi nocif pour la santé et les écosystèmes. L’Institut Royal Météorologique (IRM) participe à une initiative internationale, le Tropospheric Ozone Assessment Report (TOAR), qui évalue l’évolution de cet ozone troposphérique à l’échelle mondiale. Les dernières analyses, menées avec la participation de chercheurs belges, livrent des résultats éclairants sur les changements observés entre 1995 et 2022.

L’ozone : protecteur ou polluant, selon l’altitude

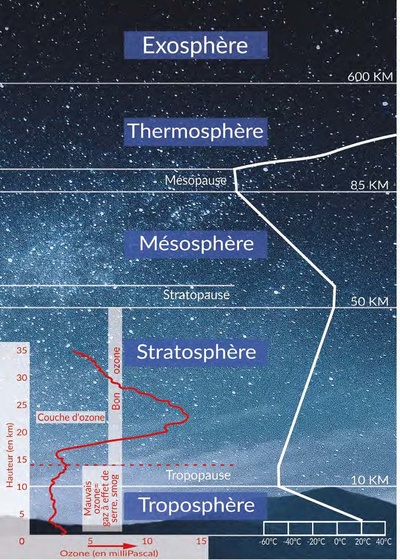

L’ozone est présent dans l’atmosphère entre 0 et 50 km d’altitude. Entre 15 et 50 km, il forme la couche d’ozone, qui nous protège des rayons ultraviolets du Soleil. Entre 8 et 15 km, il agit comme un gaz à effet de serre. Dans les couches les plus basses, il devient polluant, nuisible pour la santé humaine, la végétation et les écosystèmes.

C’est ce dernier type d’ozone, dit troposphérique, qui fait l’objet de l’étude TOAR, coordonnée par une vaste communauté scientifique internationale.

Un projet international d’envergure

La deuxième phase du Tropospheric Ozone Assessment Report (TOAR-II) touche à sa fin. L’IRM et l’Institut Royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB) ont activement contribué à ce projet, qui vise à mieux comprendre l’évolution des concentrations d’ozone dans la troposphère (jusqu’à environ 15 km d’altitude).

Pour l’IRM, Roeland Van Malderen a dirigé un groupe de travail consacré aux mesures de l’ozone au sol, à bord de ballons météorologiques et sur des vols commerciaux.

Ces données ont d’abord été comparées, corrigées et homogénéisées, puis mises à disposition via un portail géré par l’IRM : hegiftom.meteo.be.

« Les observations homogènes des concentrations d’ozone troposphérique depuis le sol constituent des points de référence essentiels pour l’évaluation mondiale des changements dans l’ozone troposphérique » indique Roeland Van Malderen, scientifique à l’IRM.

Deux décennies de tendances mondiales

Les séries de données ainsi consolidées ont permis d’analyser les tendances de l’ozone troposphérique sur deux périodes : 1995–2022 et 2000–2022.

Les analyses ont été menées site par site, pour 55 stations disposant de longues séries d’observations et par région, en regroupant les sites présentant des évolutions similaires (Europe, Chine orientale, Inde, etc.).

Les résultats sont sans équivoque :

- Diminution des concentrations dans les régions arctiques ;

- Augmentation notable dans la plupart des zones d’Asie ;

- Absence de tendance claire en Europe et en Amérique du Nord.

Ces différences s’expliquent par les variations régionales dans la réduction des émissions de gaz précurseurs de l’ozone (NO, NO₂, CO, CH₄, composés organiques volatils). L’Europe et l’Amérique du Nord ont entamé plus tôt leurs politiques de réduction, tandis que l’Asie rattrape progressivement son retard.

L’effet du confinement mondial

Un autre constat marquant : les concentrations d’ozone troposphérique ont diminué pendant la période de confinement (2021–2022).

La baisse de l’activité industrielle et du transport a temporairement ralenti la formation d’ozone, ce qui se traduit par des tendances plus faibles lorsque l’on inclut cette période dans les analyses. Autrement dit, les tendances observées entre 2000 et 2019 étaient plus fortes que celles calculées sur 2000–2022.

Une contribution belge reconnue

Ces résultats ont été publiés dans deux articles du journal scientifique Atmospheric Chemistry and Physics, dont Roeland Van Malderen (IRM) est le premier auteur :

Les données issues de ces travaux ont déjà été largement citées dans d’autres publications de l’édition spéciale “TOAR” du même journal, ainsi que dans les articles de synthèse du TOAR-II, actuellement en préparation.

Répartition de l'ozone (ligne rouge) et de la température (ligne blanche) selon l'altitude dans l'atmosphère